James Webb revela detalhes inéditos da Nebulosa da Aranha Vermelha, vestígio do fim de estrelas como o Sol

Palavras-chave principais: Nebulosa da Aranha Vermelha, James Webb, nebulosas planetárias

- O registro divulgado pela Agência Espacial Europeia

- O que são nebulosas planetárias e por que o nome não envolve planetas

- Um prenúncio do destino do Sol

- NGC 6537: histórico e localização

- Estrutura interna e possível sistema binário

- A paleta de cores e a linguagem do infravermelho

- Dimensões dos lóbulos e relevância científica

- A assinatura ótica do James Webb no campo estelar

- Do Hubble ao Webb: evolução de detalhes

- Importância do registro para a astronomia moderna

O registro divulgado pela Agência Espacial Europeia

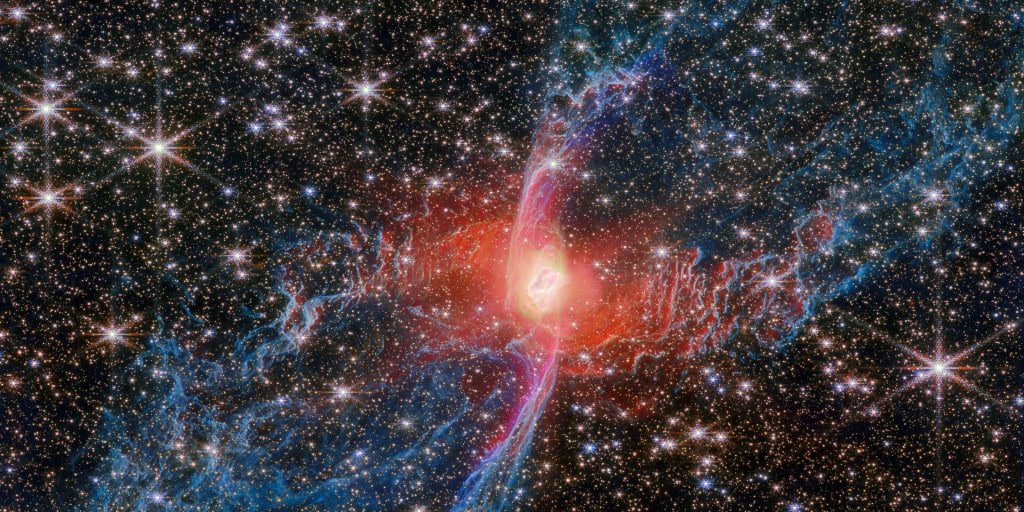

A Agência Espacial Europeia (ESA) tornou pública, nesta terça-feira (28), uma nova imagem captada pelo Telescópio Espacial James Webb (JWST) que destaca a Nebulosa da Aranha Vermelha, catalogada como NGC 6537. O objeto celeste, situado na constelação de Sagitário a cerca de quatro mil anos-luz da Terra, aparece em detalhes sem precedentes graças ao poder de resolução do observatório operado em parceria pelas agências espaciais dos Estados Unidos, Europa e Canadá. Ao observar o registro, pesquisadores têm acesso não apenas a um espetáculo visual, mas também a dados cruciais sobre os momentos finais de estrelas de massa média, categoria em que o próprio Sol se enquadra.

O que são nebulosas planetárias e por que o nome não envolve planetas

Apesar do título enganoso, nebulosas planetárias não guardam relação direta com a formação de planetas. O termo surgiu na época dos primeiros telescópios, quando a aparência arredondada desses objetos confundiu os astrônomos, que os compararam a discos planetários. A classificação se manteve, mesmo depois de a ciência confirmar que essas nebulosas representam, na verdade, fases derradeiras de estrelas que exauriram seu combustível nuclear.

Quando núcleos estelares como o do Sol deixam de fundir hidrogênio de forma eficiente, a estrutura interna perde estabilidade. A estrela passa a se expandir, torna-se uma gigante vermelha e começa a ejetar as camadas mais externas. O remanescente central – extremamente quente e denso – permanece exposto, irradiando energia em grandes quantidades. Essa energia ioniza o material gasoso que foi expulso anteriormente, gerando cores intensas e desenhos que variam conforme a distribuição de gases e poeira ao redor. O resultado é um conjunto de formas que, do ponto de vista astronômico, dura pouco: alguns milhares de anos até que o gás se dissipe no espaço interestelar.

Um prenúncio do destino do Sol

Nosso sistema estelar também atravessará essa transformação. Estimativas apontam que o Sol chegará ao estado de gigante vermelha e poderá atingir um diâmetro mais de duzentas vezes superior ao atual. Nessa fase, planetas próximos, possivelmente incluindo a Terra, correm o risco de serem engolidos ou ter suas órbitas severamente perturbadas. A observação de nebulosas planetárias, portanto, oferece um vislumbre de processos que, em escala cósmica, ocorrerão em nosso próprio quintal celeste.

NGC 6537: histórico e localização

A Nebulosa da Aranha Vermelha foi registrada pela primeira vez em 15 de julho de 1882, quando o astrônomo norte-americano Edward Charles Pickering realizava levantamentos sistemáticos do céu. O objeto chama a atenção pelo formato intricado, que evoca a silhueta de uma aranha, e pelo brilho avermelhado proveniente de gás ionizado. Com cerca de três anos-luz de diâmetro, ela é compacta em comparação a nebulosas maiores, mas exibe jatos que se estendem a alta velocidade, moldando padrões complexos em torno de sua estrela central.

Estrutura interna e possível sistema binário

Na imagem processada, um ponto luminoso se destaca no centro da nebulosa. Apesar disso, a forma em ampulheta dos lóbulos sugere que ali exista uma companheira invisível, formando um sistema estelar duplo. Interações gravitacionais entre as duas estrelas poderiam explicar a simetria e a colimação dos jatos detectados. O JWST também identificou uma concha de poeira aquecida que envolve a estrela visível, indício de fases de perda de massa ocorridas em épocas distintas.

A paleta de cores e a linguagem do infravermelho

Os tons que chegam ao público não representam cores reais registradas pelo telescópio, pois o JWST opera majoritariamente no infravermelho, região do espectro invisível ao olho humano. Para traduzir os dados, especialistas atribuem cores falsas associadas a comprimentos de onda específicos. Nessa composição, matizes azuladas destacam hidrogênio molecular, enquanto nuances puxadas para o vermelho indicam a emissão de ferro ionizado em formato de letra “S”. O procedimento de atribuir cores permite mapear a presença e a distribuição de diferentes elementos químicos dentro da nebulosa.

Dimensões dos lóbulos e relevância científica

Os dois lóbulos que compõem a “aranha” estendem-se por aproximadamente três anos-luz, alcance construído gradualmente ao longo de milênios de ejeção de gás. Medir a extensão e a geometria dessa estrutura ajuda a compreender a quantidade total de massa perdida pela estrela, a velocidade do material expulso e os mecanismos que transportam elementos pesados para o meio interestelar. Essas informações são vitais para modelos que descrevem a evolução química da Via Láctea.

A assinatura ótica do James Webb no campo estelar

Além da nebulosa em si, a imagem destaca um pano de fundo repleto de estrelas e galáxias distantes, evidência da sensibilidade do espelho segmentado de 6,5 metros do JWST. As estrelas mais brilhantes exibem um padrão de oito pontas – artefato ótico característico das bordas hexagonais dos 18 segmentos do espelho principal. Essa assinatura visual confirma a capacidade do observatório de captar luz fraca de corpos que se encontram a escalas cosmológicas.

Do Hubble ao Webb: evolução de detalhes

Antes do lançamento do James Webb, a Nebulosa da Aranha Vermelha já havia sido fotografada pelo Telescópio Espacial Hubble, que mostrou sua morfologia geral. A nova observação, no entanto, acrescenta faixas de luz infravermelha que o Hubble não cobre com a mesma precisão. Com isso, a comunidade científica pode detectar regiões de poeira quente, mapeamento molecular e elementos ionizados que permaneciam ocultos em comprimentos de onda visíveis.

Importância do registro para a astronomia moderna

O estudo de NGC 6537 reforça a utilidade das nebulosas planetárias como laboratórios naturais para investigar química interestelar, transferência de momento angular e dinâmica de sistemas binários. Cada detalhe captado auxilia na construção de modelos mais completos sobre como estrelas de massa média enriquecem o espaço com carbono, oxigênio e outros elementos que participam da formação de novas gerações estelares e de possíveis planetas.

Deixe um comentário

Você precisa fazer o login para publicar um comentário.

Conteúdo Relacionado